“真正的英语学习,不是背单词写作文,而是用语言理解世界、思考问题、表达观点。”

当我们谈论“学好英语”,很多人第一反应是考试成绩。但对12-18岁的青少年来说,语言的意义早已不止如此。

今天想分享一套我最近深入研究的教材——Cambridge Prism。这是剑桥大学出版社出品的一套综合性英语教材,面向初高中阶段的学习者。

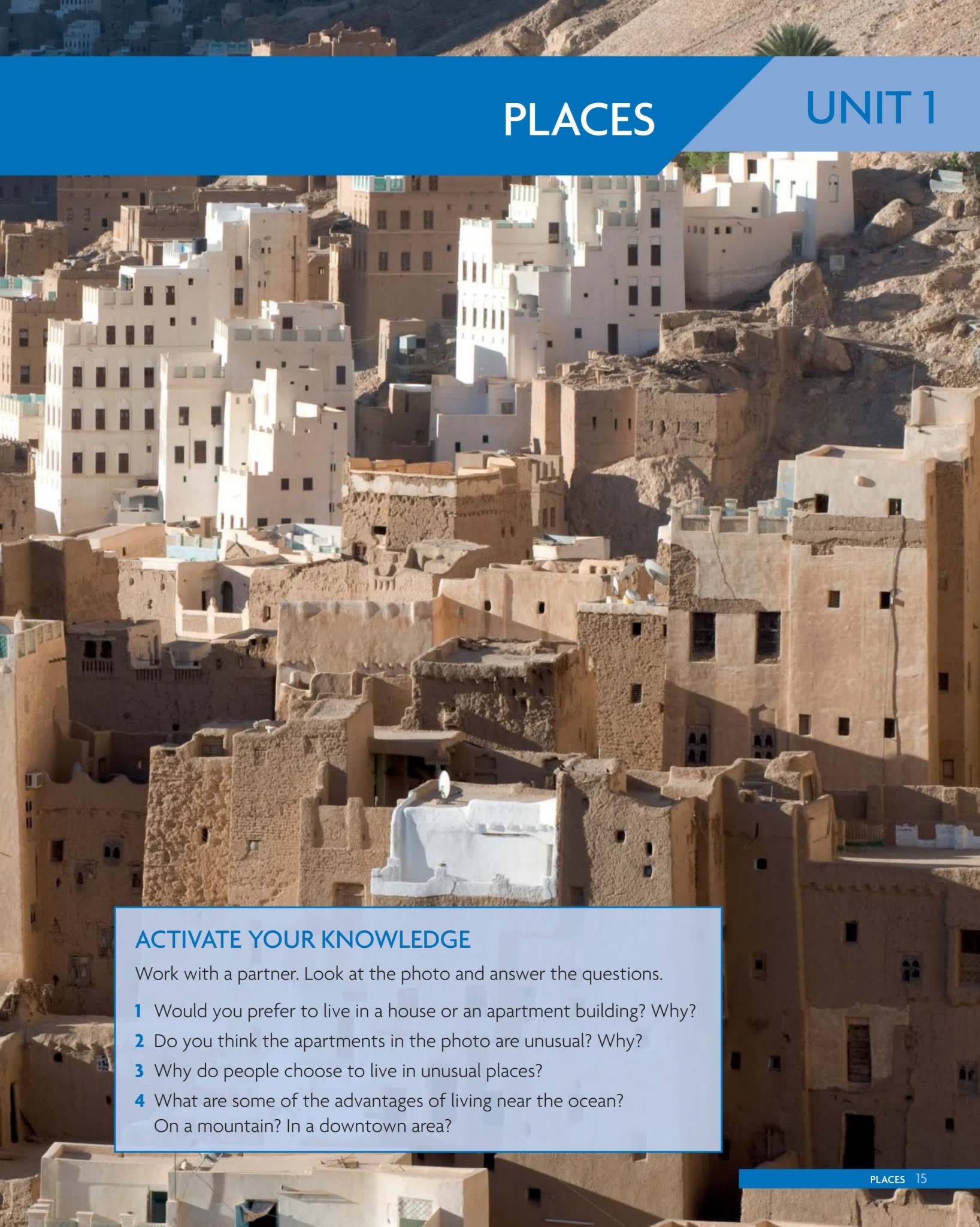

它让我印象最深的,不是哪个语法点讲得特别清楚,而是它真正把语言当作“学术工具”和“思维载体”来教——孩子不再只是“用英语学英语”,而是开始用英语理解地理、历史、文化,甚至是全球议题。

🌍 教材定位:语言是通往世界的桥梁

Cambridge Prism 聚焦12-18岁青少年的英语学习,覆盖从CEFR A2 到 B2的语言能力要求,分为 Intro 级至 4 级五个等级。

它适用于:

- 国际学校、双语学校英语主课

- 备考 KET / PET / IELTS 初阶阶段

- 家庭中高年级学生的阅读写作拓展

设计核心:

以真实语境驱动语言应用,融合批判性思维与学术技能,培养“能用英语思考”的青少年。

这不是一句口号,Cambridge Prism 在每一个教学细节里,都在认真践行这个理念。

🔍 核心结构与模块亮点

✦ 场景真实,语法词汇“不再抽象”

举个例子:

主题单元:冰岛音乐节

- 语法练习:辨析 “started to hold / holding”

- 词汇拓展:fireworks, festival, parade

- 思维任务:分析音乐节背后的文化意义,讨论“全球化对本土文化的影响”

孩子学会的,不止是句型,而是如何用句型表达观点。

✦ 任务驱动,批判性思维有抓手

- 漫画解读:分析一则漫画的情节与观点,训练视觉识读与语言表达

- 广告解析:拆解广告的说服技巧,讨论哪些语言让人“被说服”

这些内容听起来像是大学里的“传播学”课,但它们都被精心“降维”,设计成符合青少年认知阶段的任务。

✦ 跨学科融合,让语言成为理解知识的工具

- 🧭 地理:描述火山形成原理(冰岛旅行单元)

- 🎨 艺术:解读电影对白语调与修辞

- 🧪 科学:通过“彩色面团”实验学习颜色词汇

这些不是“顺便学点英语”,而是用英语“学”地理、历史与社会议题,真正打通了学科与语言之间的连接。

✦ 实用表达系统训练:听说读写全打通

- 口语任务:模拟面试、社区提案展示,结合AI语音工具训练流利度

- 写作梯度:从模板指导过渡到创意写作,如“用英文撰写城市旅行指南”

- 考试技能训练:每单元都对标KET/PET题型,例如旅游手册结构解构训练主题句定位与信息整合能力

孩子们在真实表达中,逐步建构自己的英语表达逻辑与自信心。

🧑🏫 资源支持与课堂落地

- 📲 白板互动工具 + AR虚拟场景

- 🧑💻 教师端资源包:包含单元测试、项目作业模板、分层教学建议

- 🧠 Language Hub平台:可诊断学生语法弱点,推送个性化练习

这些不仅为教师减负,也帮助学生更有针对性地突破学习瓶颈。

✨ 教学实践成果如何?

- 🏫 上海协和双语学校将其作为初中主课使用,在“社区环保提案”项目中,学生的语言逻辑与学术写作能力提升显著

- 👨👩👧 家庭反馈显示,孩子通过“周末相册制作”等写作任务后,词汇多样性提升,表达更有条理、思路更清晰

最重要的是,孩子们开始不满足于对世界的“看”,而愿意用语言主动“表达”。

✅ 写在最后:不是教会英语,而是赋能思维

Cambridge Prism 给青少年提供的,从来不只是更高级的词汇、复杂的语法,而是一个又一个有趣、有深度的问题场景——

“你如何设计一个环保社区?”

“如果你是音乐节策划人,会怎么平衡商业与文化?”

“全球化让文化更丰富,还是更统一?”

这些思考本身,就是21世纪的核心能力。

“通过语言看见世界,通过思维改变世界。”

——这不是剑桥的宣传语,而是我们对下一代语言教育的期望。