书籍背景与定位

《Decoding Theory of Knowledge for the IB Diploma》由Wendy Heydorn和Susan Jesudason合著,是剑桥大学出版社为国际文凭(IB)课程“知识论”(TOK)设计的核心教材。该书旨在帮助学生系统理解知识的本质、批判性思维方法以及跨学科知识体系的关联性,尤其针对IB课程中TOK论文和展示的评估要求进行了针对性设计

内容结构与特色

- 知识本质与认知工具

- 书籍开篇探讨“知识如何产生”,从个人知识与共享知识(如科学共识、文化传统)的对比切入,引导学生反思知识的来源与局限性。

- 深入分析八大“认知工具”(语言、感知、理性、情感、直觉、想象力、记忆、信仰),结合案例说明这些工具在不同学科中的运用差异。

- 学科领域与跨学科视角

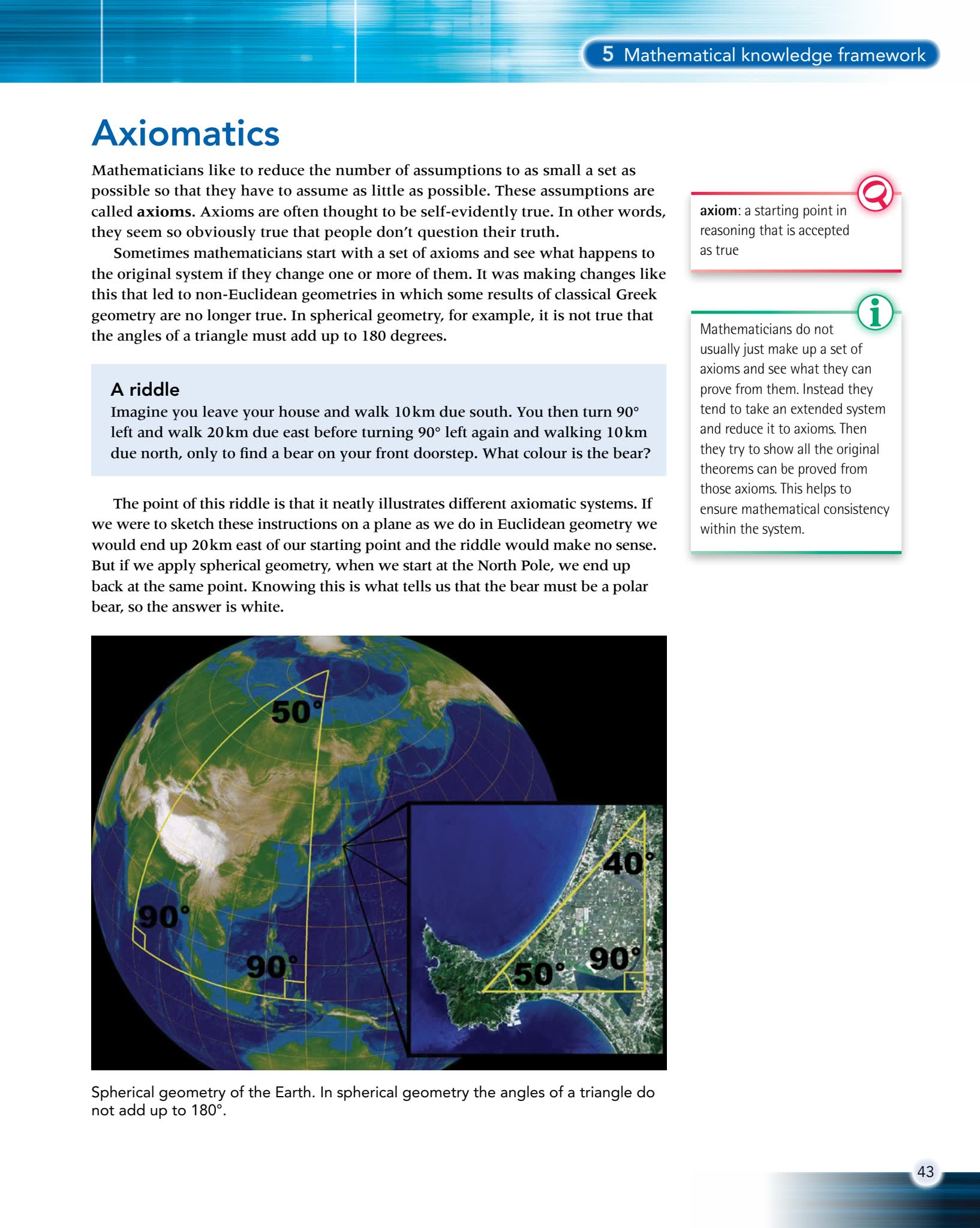

- 覆盖数学、自然科学、人文科学、历史、艺术、伦理学等学科领域,揭示各学科的知识构建逻辑。例如:数学中的公理体系与艺术中的主观表达形成鲜明对比。

- 强调跨学科联系,如通过“真理”概念串联历史研究与科学实验的验证方式。

- 方法论与实践指导

- 提供TOK论文写作框架,包括如何选题、构建论点、引用证据及评估反论点。

- 包含大量课堂活动与讨论问题,例如通过“僵尸细胞检测技术”案例(参考剑桥大学相关研究)讨论科学知识的可信度与伦理边界。

学术价值与教学适用性

- 权威性与前沿性

- 作者团队拥有丰富的IB教学经验,内容严格遵循IB最新大纲,并融入剑桥大学在认知科学和批判性理论领域的研究成果。

- 学生能力培养

- 通过“知识问题”(KQs)训练学生提出开放性问题,例如:“情感是否阻碍理性判断?”。

- 结合现实案例(如剑桥大学关于金星无液态水的发现),培养从多角度分析科学主张的能力。

- 资源整合与扩展学习

- 推荐学生参考剑桥大学其他理论研究成果,如量子通信解码模型或社会批判理论,以深化对知识复杂性的理解。

与其他教材的差异

相较于同类书籍(如牛津版TOK教材),本书的独特优势在于:

- 结构更清晰:采用“认知工具→学科应用→综合评估”的三段式框架,降低学习门槛。

- 案例更丰富:整合剑桥大学科研实例,增强理论联系实际的效果。

适用对象与使用建议

- 学生:适合IBDP阶段学生,尤其是计划选择人文社科或自然科学专业的学生。

- 教师:可作为课程设计参考书,利用书中的活动方案构建互动课堂。

- 延伸阅读:可结合剑桥大学出版社的《Critical Theory Companion》或信息论研究文献拓展高阶内容。

通过系统学习本书,学生不仅能满足IB考核要求,更能形成终身受益的批判性思维框架,为大学学术研究奠定基础。