戴着好奇的眼镜翻开这套丛书,你会看到一位孩子在立体的脑部模型前张大了嘴巴,也会看到,围坐在一起,他们像破解侦探谜题般讨论着数学难题。《How to Be a GENIUS》,并非枯燥的填鸭练习,而是结合了神经科学、心理学和教育实践,以游戏、实验和真实案例为桥梁,引导6–12岁的孩子主动探索:思考从来不是负担,而是探险。

全脑觉醒:从“看见”大脑到激活潜能

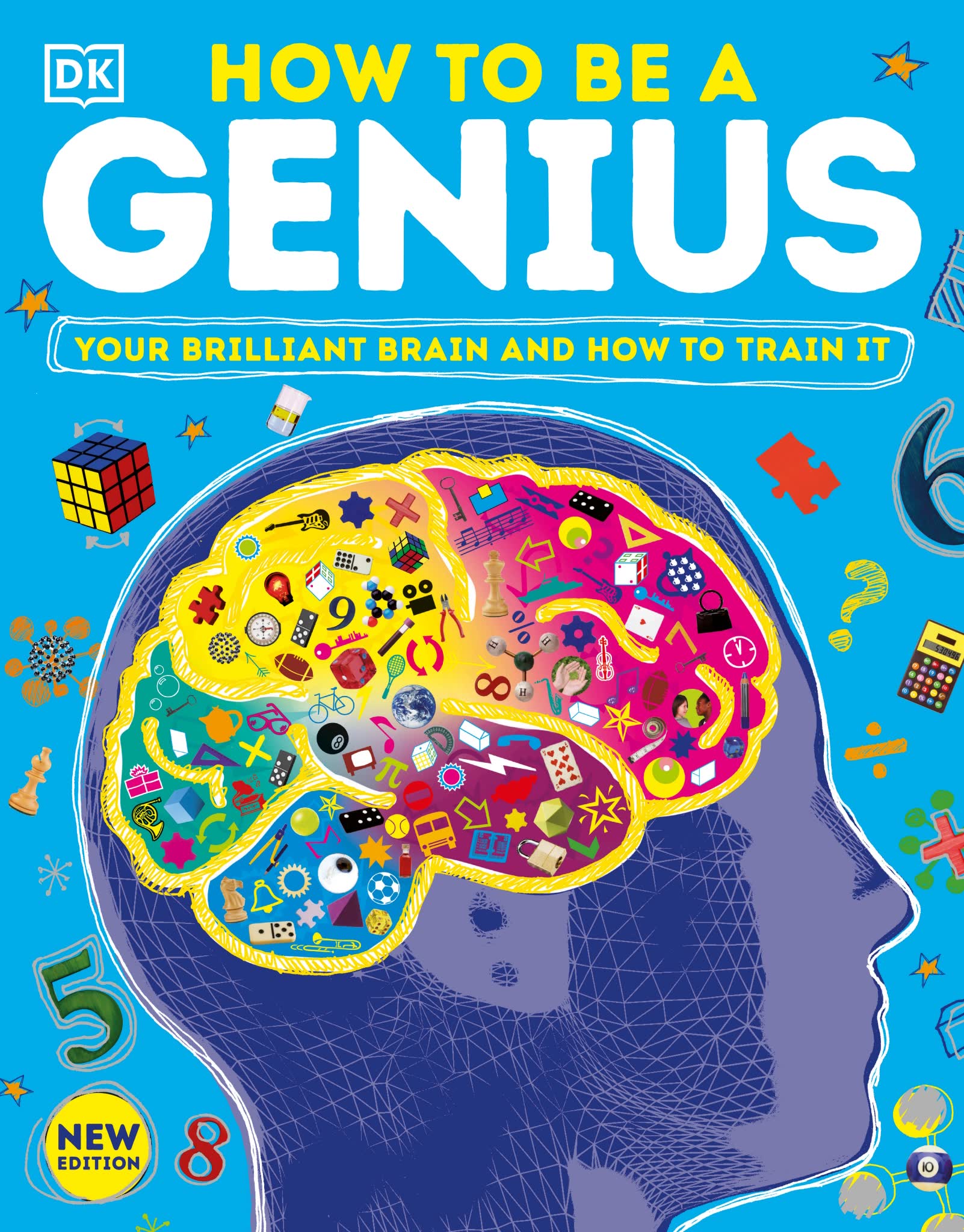

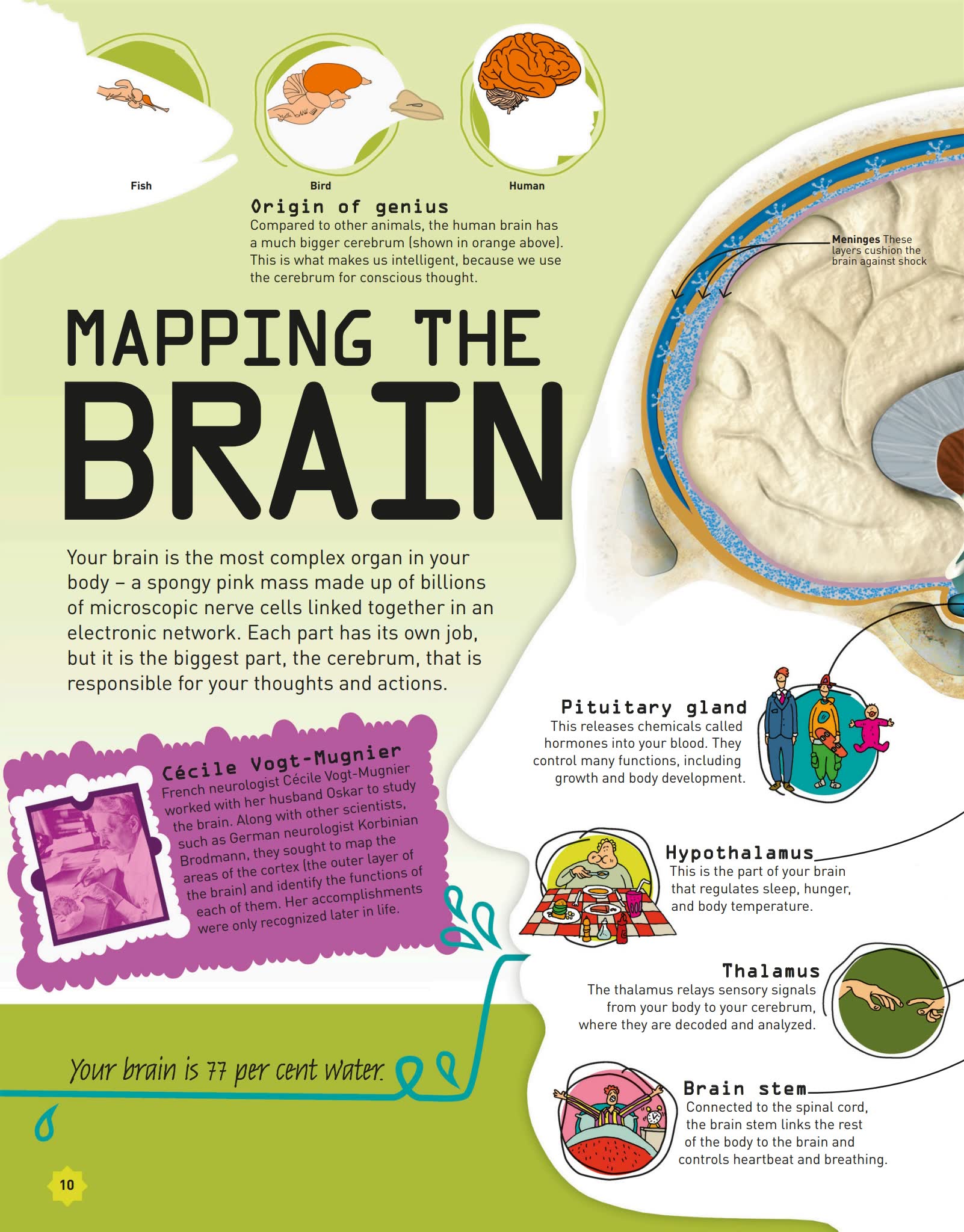

在《How to Be a GENIUS》里,书本不是单纯的文字堆砌,而是一个有温度的实验室。孩子们先通过3D脑部插画,认识小脑如何守护平衡,额叶如何调度决策;再在“嗅觉实验”“身体迷宫”里,看见感官和情绪上演联动剧。每个任务都像对话:你吸一口气,杏仁体会窃窃私语“注意安全”;你闭着眼摸图形,触觉和视觉就争着给你讲故事。更难得的是,当他们翻到爱因斯坦在瑞士专利局里做“思想实验”的小插曲时,就会发现——连天才,也是一点点练习出来的。

科学与趣味深度联手:让脑细胞“动”起来

- 记忆挑战:45秒内看一张图,再回答细节问题,这不仅是游戏,更是给海马体的有力推送。

- 逻辑谜题:“数字规律”“图形模式”轮番上阵,专攻前额叶的推理力。

- 创造性实验:节奏打出乘法的“心跳”,对称绘画里藏着艺术与数学的对话。

同时,丛书尊重大脑发育节奏:左脑的语法填空、数列计算与右脑的折纸迷宫,相互呼应;“每日15分钟”微训练,让神经可塑性悄然生根——一旦形成习惯,思考就像呼吸一样自然。

激励与仪式:让成就感看得见、摸得着

每闯过一个章节,孩子就能贴上一枚“天才勋章”,还能在“脑力成长地图”上,用彩色笔标记自己的逻辑力和创造力进度。仪式感让他们对下一次挑战充满期待——不仅是学会了什么,更是见证了自己变得更聪明的过程。

从知识搬墙到思维重构

丛书不止教会公式和概念,更在孩子心里种下科学实验的种子:当他们问“如果水比金属重,会发生什么?”就是真正的批判性思维;当他们在“解题卡壳”处停下,写下自己的思考瓶颈,就是元认知在萌芽。而“错误实验室”把每一次失误变成探险报告,让挫折变成好奇的燃料。

一书一世界:陪伴从入门到精进

- 6–8岁:主攻《How to Be a GENIUS》,涂鸦和贴纸任务帮孩子轻松上手;

- 9–12岁:加入《Math Genius》,既承接学校课程,也为奥数挑战打下自信。

无论是家庭的“脑力大比拼”,还是夏令营里的团队解码,《How to Be a Genius》都会是那根温暖的手指,引导孩子从好奇走到深入,从尝试到享受。家长和老师们常说:“孩子把它当成游戏,不知不觉就爱上了思考”,而三个月后,他们的逻辑题正确率平均提高了40%,数学焦虑也在悄悄消散。